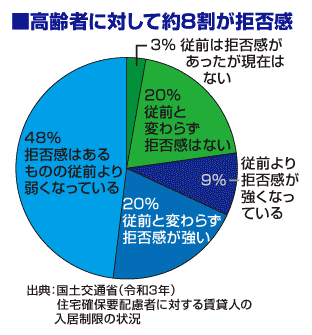

単身高齢者の受け入れ推進へ

そこで国では昨年、単身高齢者の居住の安定を図ることを目的に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」と「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)」を策定しました。それらの概要についてご紹介します。

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(2021年10月8日策定)

過去に人の死が生じた居住用不動産を対象に、宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、社会通念や過去の裁判例から現時点で一般的に妥当と考えられるものを整理。これを知っていたら買わなかった、借りなかったという情報を故意に隠したり、嘘をついたりすることの防止を図ります。主な内容

●調査について宅地建物取引業者は売主様・貸主様に対して、過去に起きた人の死に関する事案について告知書などへの記載を求めることで調査義務を果たしたものとします。周辺住民への聞き込みなどの自発的な調査を行う義務はないことなどが示されています。

●告知について

宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が取引相手の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、告知しなくてはならないことを原則としています。また、自然死や日常生活の中での不慮の死(転倒事故や誤嚥など)のような告知しなくてもよいケースなどが示されています。

残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)(2021年6月7日策定)

入居者の推定相続人、もしくは居住支援法人、管理業者などの第三者を受任者に想定した「賃貸借契約の解除」「残置物の処理に関する条項」からなる委任契約書のひな形です。賃借人の死亡後、契約関係および居室内に残された家財を円滑に処理できるように配慮しています。主な内容

●「賃貸借契約の解除」について受任者に対し、入居者の死亡時に賃貸借契約を解除する代理権を与えることなどが示されています。

●「残置物の処理に関する条項」について

受任者に対し、入居者の死亡時に居室内に残された家財(残置物)の廃棄や指定先へ送付する事務を委任すること、賃借人は「廃棄を希望しない廃棄物」を特定するとともに、その送付先を明示することなどが示されています。

●その他

オーナー様は、入居者が死亡したことを知ったときは、委任契約の受任者に通知することなどが示されています。

※詳細は国土交通省HP参照

単身高齢者の受け入れは有効な空室対策の一つ

これらは明確な判断基準がなく、不動産業者の判断に委ねられていたことに対して、国が示した指標です。あくまでもガイドラインで、法令で使用が義務付けられているわけではありませんが、賃貸経営においてはプラスに機能するものと考えられます。

それは、単身高齢者の受け入れは有効な空室対策の一つとなるからです。単身高齢者の方は一般とは異なる住宅ニーズ(下記参照)を持っています。

また、平均寿命が伸びている現在では60歳を過ぎても働いている方が多く、収入が安定しないという心配も少なくなりました。

さらに「孤独死保険」など、オーナー様が利用できるサービスもそろっておりますので、空室対策として単身高齢者の方の受け入れをぜひ前向きにご検討ください。

高齢者ならではの住宅ニーズ

■階段の昇り降りがあるより1階の部屋が好まれ、若い女性などから敬遠されがちな部屋を埋めることができた■立地条件として病院や役所などへの行きやすさが優先されるので、鉄道駅から離れている物件でもOK

■家賃や間取りを重視する人は、築年数の古さにはさほど抵抗を感じない人が多い

※神奈川県居住支援協議会資料から抜粋

★今後、NISHIDAからご提案させていただくこともあると思いますが、その際はよろしくお願いいたします