終活の売買事情と注意点にお答えします!「サードライフ」のサポートをご紹介!

高齢者施設のご紹介を行う「サードライフ」には、終活の一環として不動産の売却に関するご相談も多く寄せられるようになっています。今回は弊社がどのように対応し、サポートを行っているのか事例をもとにご紹介いたします。

終活の売買事情と注意点

弊社では、売買の専門部署であるコンサルティング事業部の中に「サードライフ」というセクションを設け、約10年前より介護付き有料老人ホームのあっせん業務を行ってまいりました。近年の高齢化の進行に伴い、高齢のお客様からのご相談も増加傾向にあります。2025年は、6月までに68件の施設入所に関するご相談をいただき、そのうち19名の方が実際にご入所されました。ご相談や施設のご案内を進める中で、ご自宅や所有されている不動産の売却に関するご相談も増えています。高齢者の方が関わる不動産売買には、特有の注意点や配慮が必要な場面も少なくありません。今回は、そうしたケースの一例をご紹介し、高齢者の売買におけるポイントについてお伝えいたします。

事例①自宅売却のタイムリミット!

親族との連携で難局を乗り越えた事例

売主である高齢のご主人は重篤な病気で入院され、予断を許さない状況にありました。奥様は認知症の症状がみられ、もしご主人の相続が発生し、奥様が物件を相続すると売却することが困難になってしまいます。 しかし、これから先も奥様の施設費用の負担があることから、物件を売却し現金化する必要がありました。そうするとご主人がご存命のうちに物件を売却する必要があります。このように限られた時間の中で売却する場合、相場より安くはなってしまいますが不動産業者の買取で進めることが多く、実際このときも不動産業者の買取価格をご提示しましたが、今後もかかる施設費用のことを考えると相場より安く売却するのは本意ではないと了承は得られませんでした。なお、売主であるご主人は病院に入院中で、奥様は施設にいらしたため、実際の売買の手続きはご主人の親族の方に代行してもらいました。

業者買取は親族の方にも了承が得られなかったため、一旦保留とし、弊社の既存のお客様で、現金ですぐに購入出来そうな方に物件紹介をしていったところ、たまたま運よくすぐに購入の手が上がりました。売主の状況をお伝えし、急いで売却手続きを進めなければならないことをご理解いただき、スムーズに売却手続きは進められました。売主は病院に入院中のため、事前に司法書士に病院まで同行いただき、売主本人でなければ出来ない手続きはそこで済ませ、事務的な手続き部分は親族の方に協力いただき、そして何より買主の協力もいただき、何とかスムーズに売買が完了しました。

そして残念ですが、売買が完了してから数日後に売主であるご主人は亡くなられてしまいました。売却した代金で奥様の施設費用は賄えるので、ご主人から奥様への最後の贈り物となりました。

ポイント

今回のケースは、限られた時間の中での売却となり、非常に難しい状況でした。ですが、弊社の迅速な対応に加え、親族の方々や司法書士、買主様のご協力を得ることで、手続きをスムーズに進め、なんとか乗り越えることができました。もちろん、事前に準備し、計画的に進めていくことが理想ではありますが、実際にはお客様それぞれに事情があり、すべてが予定通りにいくとは限りません。そんなときこそ、的確な判断とスピーディな行動、柔軟に対応することが重要と感じる事例でした。

事例②計画が頓挫!

高齢者の自宅売却で陥りがちな落とし穴

元気なうちに自宅を売却し、高齢者施設に入りたい、というのがお客様のご要望でした。ご自宅はご夫婦で共有でした。お二人とも高齢ではあるもののお元気ではあるため、売り出し価格は相場より多少高めにし、そのうち売れるだろう、と少し余裕を持ちながら販売を始めました。

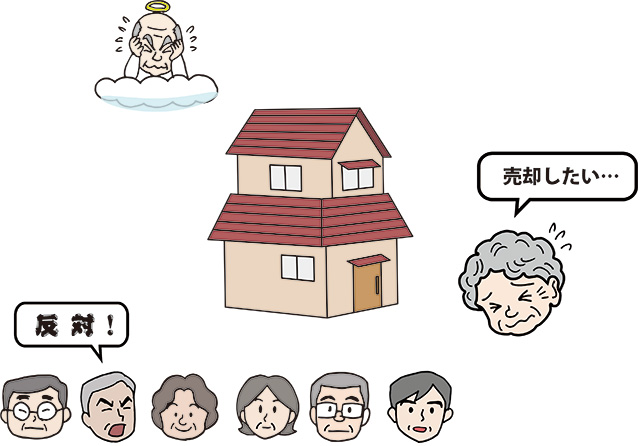

しかし、売り出し始めてしばらくたち、ご主人が急に亡くなってしまいました。これにより自宅売却は一時中断し、相続手続きに入りました。当初、残された奥様は、自宅はすべて自分が相続し、当初の計画通り、売却は継続して施設に入所をと考えていましたが、相続手続きを進める中で、この計画は頓挫します。

ご主人には6名もの兄弟がおり、奥様が自宅を単独で相続したい旨を伝えたところ、その兄弟のうちの一人がどうしても同意をしてくれなかったのです・・・。

理由はあまりはっきり仰られないようなのですが、とにかく奥様が単独で相続するにはその方の同意が必要なため、手続きがどうしても進められません。結局、売却はストップしたままで、施設入所もまだ実現しておりません。

ポイント

このケースでは、事前に遺言書で奥様が単独相続することを指定しておいたり、ご兄弟との関係を良好に保ちつつ、ご夫婦の計画を話して生前から兄弟の理解を得ておくなど、といった対策が考えられます。あるいは、売ると決めたらあまり高値で売ることに拘らず、相場並みの金額で早期に売却することも一つかもしれません。

事例③遺言書は残したものの

自筆証書遺言の成立要件

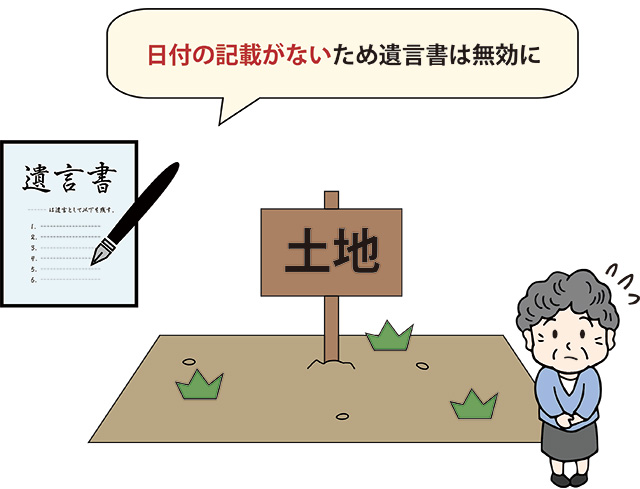

土地を売りたいのですが、というお客様の相談がありました。お話をうかがうと、土地の名義人はつい最近亡くなられたご主人さまの名義で、相続人は相談に来られた奥様である、ということでした。ご主人は兄弟が何名かいらっしゃるということなので、遺産分割協議はもう終えられたのか伺うと実は遺言書があるということでした。遺言書の内容は前々からご主人から聞いており、奥様がすべてを相続する、という内容なのだそうです。遺言書は自筆証書遺言のため、来週裁判所で検認手続きを行うということでした。

そして検認の当日・・・裁判官の面前で遺言書が開封されたそうですが、なんと日付の記載がありませんでした。自筆証書遺言書には成立要件があり、その一つは正確な日付の記載です。日付の記載が無いため遺言書は無効となってしまい、相談者である奥様はご主人の兄弟と話をし、遺産分割協議書を作成しなければならなくなってしまいました。

ご主人の兄弟とは疎遠でもあったため、かなりの時間と労力がかかりましたが、最終的には、土地を売り、法定相続分で金銭で分ける、ということになりました。

ポイント

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、遺言書の要件を満たさず無効となるリスクもあります。生前から相続の内容と遺言書の存在を知っている場合は念の為、専門家に遺言書の不備がないかどうか事前に確認してもらうのが良いでしょう。 また、「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に遺言書を保管してもらうことで改ざんや紛失のリスクを減らし、検認手続きが不要となることで相続手続きをスムーズに進められるメリットもあります。

施設相談を受けたある高齢夫妻とお会いしお話をうかがうと、自分たちは親戚付き合いはまったく無く、身寄りは無いに等しい、と仰いました。自分たちのことは自分たちで何とかするしかない、と悲壮感が漂っていましたが、駄目でもともと、ご主人のお姉さまに連絡をしてみました。お姉さまも90歳以上の高齢です。そうしたところ、そのお姉さまから話を聞き心配された甥、姪がその高齢夫妻のもとに集合し、皆さまの協力をその高齢夫妻は受けることが出来ました。人とのつながりが希薄になりつつある現代ですが、いざというときに支え合える「親族との関係性」を日頃から大切にしておくことの重要性を、あらためて実感する出来事でした。私たちは、このようなご相談をきっかけに、お客様に少しでも良い方向へ進んでいただけるよう、寄り添い、支えてまいります。どんなことでも構いませんので、お困りの際はぜひお気軽にご相談ください。